音楽を聴くときに、以前はレコードが中心でしたが、レコードの素材、耐用年数、

製造時の温度変化等に拘って聴く人はもちろんいませんでした。皆その中に入っている

音楽を聴くためにレコードを購入しました。

でもワインのことになると、栽培地の事情、栽培年の気候、栽培者の家系等、

味に関係ないワインが出来るまでの事を滔々と語ります。

しかし肝心の出来上がった味の事は決して語られることはありません。なぜか?

それは飲んでいないからではないでしょうか。

まして、このワインの飲み頃が何年後に来て、どんな料理と相性が良く、このような時、

(たとえばプロポーズする時にいいとか)飲み方の説明が全くされていません。きっと

今でも贅沢品の範疇から出ていないのかもしれません。

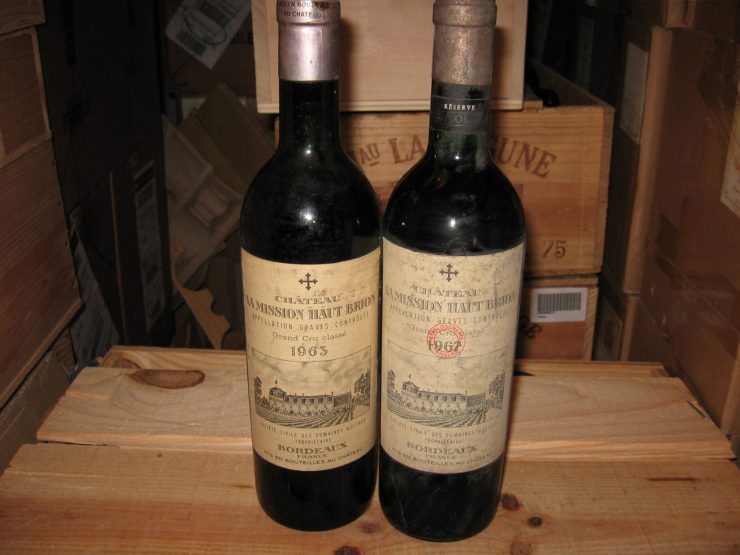

このワイン(写真右)は映画失楽園で有名になった、ボルドー5大シャトーの1つです。

となりは弟分(セカンド)のパヴィヨンルージュで、飲み比べると味の骨格、肉付きは

似ていますが、中盤から飲んだ後の余韻が全然違います。

シャトーマルゴーは他のワインには絶対にない、体に「すうっと」染み込んでいくような、

身体全体で感じる心地良い余韻があり、これが魅力です。

他のワインでは感じられなかったこの体験がきっかけで、ワインが好きになったという

方が結構いらっしゃいます。お酒以外の飲み物に例えると、ミントティーに生のミントを

たっぷり追加して冷やして飲んだ時のような「清涼感」です。でもこちらはワインなので、

暖かい血が流れてきて身体に吸い込まれていくような感じですね。

技術的に言えば、出来上がったワインが樽に入っている時に熟成の過程で出る澱を

取るためにスティラージュ(澱引き)をするのですが、マルゴーでは普通の倍以上8回も

するらしく、澱引きしながら味を十分に磨き、揮発性の飲みにくさを排除し、官能的な

夢見るような酔い心地を実現しました。これでプロポーズすれば成功間違いなし。

のはずです。

クリアスペース